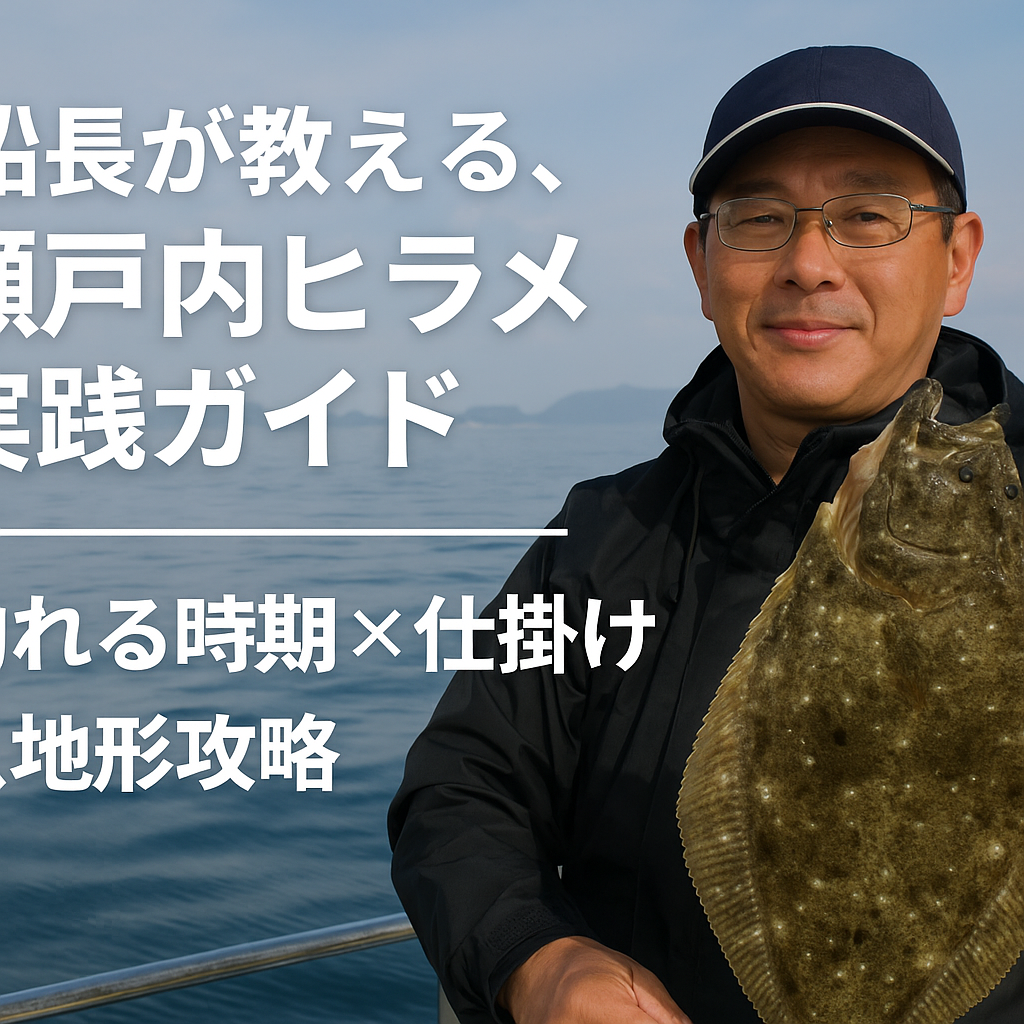

ヒラメ実践ガイド、瀬戸内姫島西側の地形と実釣ポイント

瀬戸内・姫島西側の海底は、砂地をベースに岩や漁礁が点在する「変化の境目」が多く、ヒラメが回遊しやすい構造です。 等深線が詰まる場所や潮が当たってヨレが出る肩、人工物(堤・漁礁・テトラ)まわりの砂地など、エサが寄る線を意識すると的が絞れます。

砂地・岩混じりエリアの見分け方

- 魚探の基礎読み:砂地はフラットな反応、岩や漁礁は硬い返りで境目がはっきり出る。

- ベイトの基点づくり:まず漁礁全体を魚探で舐め、ベイトがたまっているところにイベントマークを打つ。次に船を潮上から流し、船がそのマーク上を正確に通過するようコースを作る。

- 船上オペレーション:マーク接近時はヒットに備え、ベイトまでの距離や水深変化をマイクでアナウンス。マーク直上で、しゃくっていた竿が大きく海中に引き込まれるヒットの瞬間を迎える。このタイミングを合わせられるかどうかが、ヒラメ船釣りの醍醐味。

仕掛けは底を舐めすぎないレンジキープが基本。根を舐める直前のレンジで、リール1回転を2〜3秒かけてゆっくり巻く(スロー〜ミドル)と、食わせの「間」を作れます。

姫島沖・周辺での実績ポイント例

- 姫島沖の漁礁帯:漁礁の外側砂地を斜めに切って通す。上げ始めと下げ止まり前が好機で、潮緩みでベイトが浮いた瞬間に出やすい。時刻・潮位・風向・流す角度をログ化して次回へ活かす。

- 等深線の肩:20→30mなど段落ちの肩はベイトがヨレやすい。潮向きに対してアップクロスで入れると、ルアーが自然に流れ食わせの間を作りやすい。

- 瀬の端(ブレイク外側):根のてっぺんより落ち始めに着く個体が多い。反応がなければ5〜10m外側へズラす。このズレが潮のヨレに沿いやすく、大型が出ることがある。

風・潮流・水深を読む実戦アプローチ

- 風と潮の流れ:風と潮が同じ方向のときは、船を自然に流すドリフトで、仕掛けが立ちすぎないように調整。

風と潮が反対向きなら、リフト&フォールで姿勢を安定させる。 - 水深帯の使い分け:浅場30〜50mはテンポ良く、深場50〜60mは「見せ時間」を長めに。ボトムから50cm〜1.5mの層を丁寧に往復。

- 食わせの間:「コツ…」の前に1テンポ送り込む。違和感で放す個体には半ピッチの再誘いで追わせると乗り直しが起きやすい。

反応が続かない時はドラグを0.5刻みで微調整し掛かりどころを最適化。バラシが続く場合はフックサイズを1段上げる、またはゲイプ形状の見直しで改善。

元船長の一言:姫島沖は、潮の速さと風の向きで毎回表情が変わる海。同じ日は一度もありません。だからこそ、マーク直上で竿が一気に引き込まれる瞬間の重みは忘れられないのです。

#glossary 用語ミニ解説

- アップクロス:潮の流れに対して斜め上流からルアーを通す方法。自然なドリフトを作りやすい。

- 肩:等深線が密集して段差ができている部分。潮がぶつかってヨレやすく、ベイトが溜まる。

- 食わせの間:ヒラメが食う直前の「間」。巻きを止めたり、テンションを抜いて誘発する時間帯。

- ドリフト:エンジンを止め、潮や風の流れに船を任せて自然に流す釣り方。

ヒラメ実践ガイド、姫島沖の攻略ポイントまとめ

姫島西側の海は、砂地と岩が交わる「変化の線」が多く、潮流と風のバランス次第でヒラメの付き場が大きく変わります。

これまで解説したように、地形・潮・風・レンジの4つを意識すれば、どんな日にでも安定した釣果に近づけます。

1. 攻略の基本サイクル

- 地形を読む:魚探で岩と砂地の境目を探し、ベイト反応にマークを打つ。

- 潮を読む:潮が動き始める時間を中心に狙い、ヨレや肩を重点的に攻める。

- 風を読む:風と潮が同じならドリフト、逆ならリフト&フォールで姿勢を安定。

- レンジを読む:底ベッタリではなく、底から50cm〜1.5mの層をキープ。

2. 初心者でも実践できる手順

- 最初の1流しでベイトの集まりや潮の向きを確認。

- アタリが出たら位置・潮・時間を必ず記録。

- 次の流しでその条件を再現して釣果アップ。

今日の要点まとめ

- 狙う線:瀬の肩+当て面+ベイトの通り道を“線”で通す。

- レンジ精度:底から50cm〜1.5mをキープ。外れたらすぐ修正。

- 流し方:風潮同方向=ドリフト/逆方向=リフト&フォールで安定。

- 再現性:ヒット条件(位置・角度・時刻・潮位)を即メモ→次流しで再現。

この積み重ねが、釣りの上達につながります。経験を重ねるほど、同じポイントでも「今日は違う」と感じ取れるようになるでしょう。

元船長の一言:ヒラメ釣りは、潮を読む力と我慢が釣果を分けます。魚の都合に合わせる柔軟さを忘れず、自然と向き合う気持ちで挑んでください。